Autor: Raiden

Feliz año gracias a…

Respiración terrestre…

Arena…

Un viernes estas dando tu primer beso en un botellón, entre licor 43, vino Don Simón y tecno italiano noventero y al viernes siguiente estás viendo una película antigua, con un omeprazol y un Enantium para calmar el dolor de espalda.

Los signos son cada año más evidentes. Odias más las Navidades, le coges el gusto a eso de estar solo, las resacas son cada vez peores y esa media hora antes de dormir, cuando lees un libro, suele ser, cada vez más, el mejor momento de lunes a jueves. Los amigos se van quedando calvos y tienen hijos. Las amigas hablan cada vez más de guarderías y cada vez menos de sexo. Te da una pereza terrible entrar a sitios donde no pongan música decente (aunque eso es algo con lo que siempre he tenido que bregar), el fútbol se convierte en una inercia cada vez más tenue y ya no pasa nada si te pierdes un partido, o dos, o veinte. Aborreces los fenómenos culturales juveniles, te asombras de las pintas que llevan los adolescentes y escuchas cada vez más música vieja y cada vez menos música nueva. Cuando vas a comprar ropa te sorprendes a ti mismo buscando la comodidad antes que la moda. La vergüenza ajena se incrementa, la vergüenza propia se atenúa. Y mientras te muestras más en guerra que nunca contra la mierda de mundo en el que vivimos, haces, por fin, las paces contigo mismo. Y hasta con tus padres.

Puede que a muchos les parezca terrible todo lo que digo, pero a mi me parece maravilloso. Hace ya muchos años que no me despierto pensando: «¿qué estás haciendo con tu vida?». Y no porque ahora lo tenga claro, sino porque ya sé que la vida tiene sentido porque precisamente no lo tiene. Y ese limbo existencial, lejos de aterrarme me parece tan confortable y entrañable como una cabaña de madera con una chimenea encendida en mitad de una ventisca polar y tan prometedor y seductor como el beso que dí aquella noche, entre Licor 43 y Vino Don Simón.

Fuente: www.meneame.net

Pasión vs obligación…

Días de vacaciones…

Estudios «mundiales» occidentales…

La inmensa mayoría de la investigación –en ciencias sociales y en cualquier otra rama científica- se realiza en centros de investigación occidentales (EE UU, Europa y Japón), de modo que los resultados están sesgados por la abusiva participación de los occidentales y su peculiar (extraña, como veremos) forma de mirar el mundo. El 96% de los sujetos participantes en estudios psicológicos eran occidentales, y de ellos, el 70% eran estadounidenses.

La inmensa mayoría de la investigación –en ciencias sociales y en cualquier otra rama científica- se realiza en centros de investigación occidentales (EE UU, Europa y Japón), de modo que los resultados están sesgados por la abusiva participación de los occidentales y su peculiar (extraña, como veremos) forma de mirar el mundo. El 96% de los sujetos participantes en estudios psicológicos eran occidentales, y de ellos, el 70% eran estadounidenses.

Un ejemplo aún más flagrante del peso cultural en el comportamiento individual lo ofrece el conocido Juego del Ultimátum, en el que participan dos jugadores, uno de los cuales recibe una cantidad de dinero que debe dividir con el otro participante. Si este rechaza la oferta, los dos se quedan sin dinero. La lógica económica dicta que los jugadores occidentales tenderán a ofrecer un acuerdo del 50-50, y que cuando no exista equidad en la oferta, un jugador tenderá a castigar al otro.

Sin embargo, entre los individuos de la tribu amazónica de los machiguenga los participantes parecían encantados de recibir cualquier oferta, por pequeña que esta fuera: “La idea de rechazar una oferta de dinero gratis les parecía simplemente ridícula”. A continuación se realizó la misma prueba con otros 14 grupos sociales pequeños, de Tanzania a Indonesia, para concluir que la generosidad con el contrincante era la norma y no la excepción, que era el caso entre los occidentales.

Otros ejemplos sobre la “excepcionalidad cultural occidental” son abundantes, desde la idea de que el amor romántico es la base del matrimonio, apenas sustentada por la mayoría de los no occidentales, para quienes el matrimonio debe preceder al amor, hasta la particularidad del pensamiento analítico occidental frente al razonamiento holítistico de la mayoría del resto de los pueblos del mundo. En Occidente desarrollamos la visión de que estamos separados del resto del mundo, lo que podría estar conectado con cómo razonamos.

Fuente: www.yorokobu.es

Dana valenciana…

Kilómetros costeros…

Dato CPI:

La provincia de A Coruña tiene MÁS kilómetros de costa que toda la comunidad autónoma de Andalucía. Coruña 956 km y Andalucía 910.

Fuente: https://x.com

Escaños nobles…

Reino Unido es uno de los dos únicos países —el otro es Lesoto— con un elemento hereditario en su Parlamento.

Reino Unido es uno de los dos únicos países —el otro es Lesoto— con un elemento hereditario en su Parlamento.

El Parlamento británico tiene dos cámaras: la Cámara de los Comunes, cuyos miembros son elegidos directamente por los votantes de 650 distritos electorales de todo Reino Unido, y la de los Lores no electos. Durante siglos, ésta estuvo compuesta por nobles varones —pocas veces mujeres— cuyos derechos de voto eran heredados a sus hijos, junto con sus títulos aristocráticos. En la década de 1950, a ellos se unieron personas con “títulos vitalicios” —políticos retirados, líderes cívicos y otros notables— nombrados por el gobierno.

En 1999, el gobierno laborista del entonces primer ministro Tony Blair retiró a la mayoría de las más de 750 personas con títulos hereditarios de la Cámara de los Lores, aunque, para evitar una rebelión de aristócratas, se permitió la permanencia temporal de 92 de ellos.1

Un cuarto de siglo después, siguen ahí, un grupo compuesto totalmente por hombres con una edad promedio de casi 70 años. Cuando uno muere o se retira, sus pares de sangre azul votan para reemplazarlo.

Ampliación: Parlamento del Reino Unido

Fuente: www.independentespanol.com

Desierto de hielo…

Cuando pensamos en desiertos, es común imaginar grandes extensiones de arena ardiente, dunas infinitas y una atmósfera abrasadora. Sin embargo, esta imagen popular no siempre refleja la realidad. El desierto más grande del mundo, sorprendentemente, no es el Sahara ni el Gobi. De hecho, es un lugar que muchos no asociarían con un desierto en absoluto: la Antártida.

Cuando pensamos en desiertos, es común imaginar grandes extensiones de arena ardiente, dunas infinitas y una atmósfera abrasadora. Sin embargo, esta imagen popular no siempre refleja la realidad. El desierto más grande del mundo, sorprendentemente, no es el Sahara ni el Gobi. De hecho, es un lugar que muchos no asociarían con un desierto en absoluto: la Antártida.

La Antártida es el continente más frío, ventoso y seco de la Tierra y eso que está cubierto por una gruesa capa de hielo. Aún así, la Antártida cumple con la definición de desierto porque recibe menos de 200 l/m² de precipitación al año.

Con una extensión de aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida es significativamente más grande que el Sahara, que ocupa unos 9,2 millones de kilómetros cuadrados. La enorme extensión de la Antártida y su extrema falta de humedad la convierten en el desierto más grande del planeta.

¿Por qué la Antártida es un desierto?

La clave para entender por qué la Antártida es un desierto radica en la definición climática más aceptada para considerar una determinada zona como un desierto.

Un desierto no se define solo por la temperatura, sino por la cantidad de precipitación que recibe. Para que una región se considere un desierto, debe recibir menos de 200-250 l/m² de precipitación anual.

En el caso de la Antártida, las precipitaciones son extremadamente escasas, concentrándose en la costa. En algunos sectores son inexistentes por la presencia de poderosos vientos catabáticos. Por otra parte, hay que recordar que el aire frío retiene menos humedad que el aire caliente.

Fuente: www.tiempo.com

Microgravedad en la ISS…

¿Por qué flotan los astronautas?

¿Por qué flotan los astronautas?

Seguro que mucha gente respondería a esta pregunta diciendo: «Pues porque no hay gravedad». A lo cual les respondería que es falso. En el espacio existe la misma gravedad, o casi, que en la Tierra. En esta entrada voy a intentar explicar un poco la ingravidez, gravedad cero y microgravedad. Como muchos sabréis, la gravedad en la superficie de la Tierra es de 9,81 m/s2. Éste, es un valor medio, ya que la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia al centro de la Tierra, por lo que la gravedad no es la misma en el ecuador que en los polos. Llegados a este punto uno podría aventurarse y concluir: «¡Ya está! Como el espacio esta muy lejos, allí la gravedad vale casi cero». Bien, el espacio está lejos, pero no tanto. Es más, no sólo la gravedad terrestre llega hasta el espacio, sino hasta la Luna y más allá!

La respuesta es porque siempre están cayendo. Seguro que alguna vez os habéis tirado por una de esas atracciones que te dejan caer desde muy alto, y por unos segundos flotas en el aire. Algo parecido es lo que ocurre con los astronautas. Imaginemos que estamos en lo alto de una montaña y tiramos una piedra. Ésta llega un punto. Si la tiramos más y más fuerte llegará cada vez más lejos, habrá un momento en el que la tiraremos tan tan fuerte (rápido) que la piedra dará una vuelta a la Tierra e incluso se quedará dando vueltas indefinidamente. Eso es lo que pasa con los astronautas, están en unas condiciones de velocidad y altura que están continuamente cayendo hacia el «borde de la Tierra».

No es que no sufran la gravedad, sino que están cayendo continuamente. De hecho, si así fuera, se escaparían y alejarían de la Tierra. Por ese motivo se suele hablar de microgravedad y no de gravedad cero.

Fuente: https://los-porques.blogspot.com

Fluido viscoso…

He aquí un maravilloso vídeo que muestra lo que sucede cuando un fluido viscoso (sirope) se deja caer de forma uniforme sobre una cinta transportadora mientras baja lentamente de velocidad. El resultado es una simpática secuencia de comportamiento no lineal con dibujos en forma de rectas, curvas, ochos y zig-zags que ilustra lo complicado que puede llegar a ser aplicar cálculos físicos en este tipo de materiales.

También es un buen ejemplo de la diferencia de comportamiento de los fluidos no newtonianos (viscosidad variable: miel, pegamento y similares) respecto a los fluidos newtonianos (viscosidad constante: agua, aire, vino, etcétera).

La dificultad que produce la no linealidad de objetos y situaciones tan cotidianas conllevan fenómenos como los de la teoría del caos. En otras palabras: incluso conociendo con gran precisión los datos de velocidad, posición y composición química de la cinta y el sirope es muy difícil saber cuál será su estado transcurrido algo de tiempo: incluso la más mínima variación produciría alteraciones y errores que se acumularían de forma exponencial afectando al resultado, haciendo que el futuro exacto (dónde va a caer la gota) sea básicamente impredecible en algunos casos.

Fuente: www.microsiervos.com

Mareas atmosféricas, terrestres…

Ampliando el artículo de las mareas, veamos algunas curiosidades más:

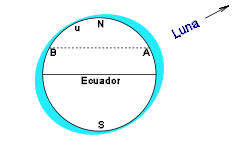

Elipsoide

El agua de los océanos situada en el lado opuesto al Sol siente una fuerza que la empuja hacia el exterior de la órbita, mientras que el agua situada en el lado orientado hacia el Sol siente una fuerza que la empuja hacia dicho astro. La consecuencia es que la esfera de agua que recubre a la Tierra se alarga ligeramente y se transforma en un elipsoide de revolución cuyo eje mayor está dirigido hacia el Sol. Se verá que este alargamiento relativo es muy pequeño: del orden de uno entre diez millones.

Mareas solares

Como la Tierra gira, un punto situado en el ecuador ve la altura del mar llegar a un máximo (pleamar) dos veces por día: cada vez que dicho punto pasa por el semieje mayor. De la misma manera, cada vez que el punto pasa por un semieje menor, la altura del mar pasa por un mínimo (bajamar). Aunque la diferencia que se ha obtenido entre la pleamar y la bajamar es de 24,4 cm, no hay que olvidar que esto sólo es la parte debida al Sol y que no se han tenido en cuenta los continentes ni la inclinación del eje de rotación de la Tierra. La variación de la altura del mar se puede aproximar por una sinusoide con un período de 12 horas.

Mareas lunares

La amplitud de las mareas lunares es, aproximadamente, dos veces mayor que la de las mareas solares. Al igual que para las mareas solares, la variación de la altura del mar en un punto de la superficie terrestre se puede aproximar por una sinusoide. Esta vez, el período es 12 horas, 25 minutos y 10s.

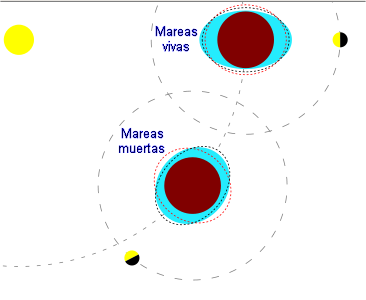

Mareas vivas y muertas

Cuando los ejes mayores de los dos elipsoides están alineados, la amplitud de las mareas es máxima y se llaman mareas vivas o mareas sizigias. Esto sucede en las lunas nuevas y en las lunas llenas. En cambio, cuando el eje mayor de cada elipsoide está alineado con el eje menor del otro, la amplitud de las mareas es mínima. Esto sucede en los cuartos menguantes y los cuartos crecientes. Estas mareas se llaman mareas muertas o mareas de cuadratura.

Las mareas son máximas cuando las dos pleamares son iguales. Eso solo ocurre cuando el eje mayor de los elipsoides es paralelo al plano ecuatorial. Es decir, cuando el sol se encuentra en el plano ecuatorial. Esto ocurre durante los equinoccios. Las mareas de equinoccio son las mayores del año.

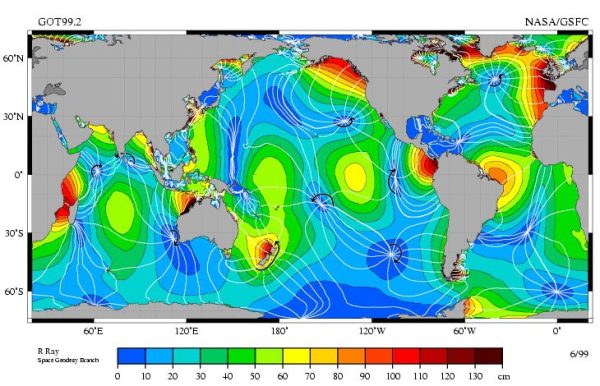

Líneas cotidales y puntos anfidrómicos

En un cálculo simplificado, en el cual la Tierra no tiene continentes y está recubierta de una hidrosfera continua, la distancia entre las dos posiciones de pleamar es de 20.000 km. La zona de océano cuyo nivel es más alto que el valor medio tiene un diámetro de 10.000 km. Esa distancia es mayor que la distancia entre América y Europa o África y se corresponde con el ancho del Océano Pacífico. Para que todo un océano como el Atlántico o el Pacífico aumentasen de nivel, su contenido total de agua tendría que aumentar. Como los continentes impiden ese movimiento lateral de todo el océano, el modelo de la onda semidiurna no se corresponde con la realidad.

En un modelo sin continentes, las líneas cotidales coinciden con los meridianos. En la imagen, en color están representadas las líneas cotidales del planisferio y el color del fondo corresponde a la amplitud de mareas. Estas líneas cotidales se corresponden con una situación astronómica particular (Luna creciente, equinoccios, etc.) y cambian con el tiempo. Se observa que hay líneas cotidales que convergen hacia puntos anfidrómicos, en los cuales la amplitud de la marea es igual a cero.

Las mareas en las costas

¿Cómo una marea de menos de un metro en alta mar puede crear una marea de varios metros en la costa? La razón es la resonancia de la capa de agua situada sobre la plataforma continental. Esta capa es poco profunda (menos de 200 m) y, en algunos casos, tiene una gran extensión hasta el talud continental. Por ejemplo, el Canal de la Mancha es una capa de agua de 500 km de largo (desde la entrada hasta el Paso de Calais), 150 km de ancho y solo 100 m de profundidad. Cuando el nivel del mar aumenta en la entrada, el agua entra en el Canal de la Mancha. Como la extensión es grande y la profundidad pequeña, la velocidad del agua aumenta hasta unos 4 a 5 kn (2 a 2,5 m/s). Alcanzar esa velocidad toma su tiempo (unas tres horas en el caso del Canal de la Mancha), pero detenerse también requiere un período similar.

Una vez lanzada, el agua continúa avanzando, transcurriendo otras tres horas hasta que se para e invierte su dirección. El comportamiento oscilatorio se debe a la inercia y al retardo que tiene la capa de agua para responder a la excitación: la variación de altura del océano más allá del talud continental. La marea será más grande en función de que el período de oscilación propio de la zona sea más próximo al periodo de la excitación externa, que es de 12 horas y 25 minutos.

Por el contrario, cuando el período propio se aleja de las 12,4 h, las amplitudes de las mareas son menores. El período de oscilación propio depende de la forma de la costa y de la profundidad y longitud de la plataforma continental.

Las mareas en la zona ecuatorial

En las áreas próximas al ecuador terrestre, las mareas suelen ser muy débiles, casi imperceptibles. El motivo de la escasa amplitud de las mareas en la zona intertropical se debe a que es la zona donde los efectos del movimiento de la rotación terrestre son mayores por la fuerza centrífuga generada por dicho movimiento. Debido a la fuerza centrífuga, el nivel del mar es mucho mayor en el ecuador que en las zonas templadas y, sobre todo, en las polares. Como resulta obvio, la mayor altura de las aguas ecuatoriales por la fuerza centrífuga impide que las mareas sean claramente notorias ya que esa fuerza centrífuga se ejerce por igual en toda la circunferencia ecuatorial mientras que las mareas sólo aumentan ese nivel donde se encuentra el paso de la Luna y el Sol, y es un aumento de nivel mucho menor.

Mareas atmosféricas

Al ser el aire atmosférico un fluido, como sucede con las aguas oceánicas, también las dimensiones de la atmósfera sufren la acción de las mareas, afectando su espesor y altura y, por consiguiente, la presión atmosférica. Así, la presión atmosférica disminuye considerablemente durante las fases de luna llena y luna nueva, al ser atraída la columna de aire por el paso, combinado o no, de la luna y el sol por el cenit y/o el nadir.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el aumento del espesor de la atmósfera por la atracción solar y/o lunar contribuye a la disminución de la presión, a la disminución de la velocidad de los vientos y al aumento de la condensación y de las lluvias.

Mareas terrestres

Las fuerzas de gravedad que provocan las mareas de los océanos también deforman la corteza terrestre. La deformación es importante y la amplitud de la marea terrestre llega a unos 25 a 30 cm en sizigia y casi 50 cm durante los equinoccios.

Frenado de la rotación

Tanto la deformación de la Tierra debida a las mareas terrestres como el movimiento del agua de las mareas acuáticas son procesos que disipan energía, frenando la rotación de la Tierra y aumentando la duración del día microsegundos por año (aproximadamente, 1 segundo cada 59.000 años).

De la misma manera que la Luna crea mareas en la Tierra, tanto acuáticas como terrestres, la Tierra también produce mareas sobre la Luna. La fricción debida a esas mareas frenó la rotación de la Luna, provocando que ésta presente siempre la misma cara hacia la Tierra.

Fuente: https://es.wikipedia.org

Che Guevara africano…

Thomas Isidore Noël Sankara fue presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987.

Thomas Isidore Noël Sankara fue presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987.

Sankara tomó el poder del entonces Alto Volta en 1983, cuando contaba con 33 años, en virtud de un golpe de Estado apoyado por grandes capas de la población. Su objetivo era eliminar la corrupción y el predominio de la expotencia colonial francesa.

Inmediatamente lanzó el programa de cambio social y económico más ambicioso jamás intentado en el continente africano. Para simbolizar esta nueva autonomía y renacimiento, renombró al país de Alto Volta a Burkina Faso —«el país de los hombres íntegros»—.

Su política exterior se centró en el antiimperialismo. Durante su gobierno trató de evitar toda la ayuda exterior, impulsando la reducción de la llamada «deuda odiosa» y nacionalizando todas las tierras y riquezas minerales, para evitar el poder y la influencia del FMI y del Banco Mundial sobre su nación. Sus políticas nacionales se centraron en prevenir la hambruna con una autosuficiencia agraria y una reforma agraria, dio prioridad a la educación con una campaña nacional de alfabetización y promovió la salud pública con la vacunación de 2,5 millones de niños contra la meningitis, la fiebre amarilla y el sarampión.

Otros componentes de su agenda nacional incluían la plantación de más de diez millones de árboles para poner fin a la creciente desertificación del Sahel, la duplicación de la producción de trigo debido a la redistribución de la tierra de los terratenientes feudales a los campesinos, la suspensión de los impuestos rurales y las rentas nacionales, y el establecimiento de un ambicioso programa de construcción de ferrocarriles y carreteras para «unir a la nación». Además, su compromiso con los derechos de la mujer lo llevó a prohibir la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la poligamia. Igualmente, nombró a mujeres en altos cargos gubernamentales y las alentó a trabajar fuera de casa y a quedarse en la escuela aunque estuvieran embarazadas.

Para lograr esta transformación radical de la sociedad, incrementó cada vez más el control autoritario de la nación, prohibiendo finalmente la prensa privada, pues creyó que podrían interponerse en el camino de sus planes, o bien ser manipulados por poderosas influencias externas. Para contrarrestar su oposición en las ciudades y en los lugares de trabajo alrededor del país, también trató a los funcionarios corruptos, a los contrarrevolucionarios y a los «trabajadores perezosos» en los tribunales revolucionarios del pueblo.

Sus revolucionarios programas de autosuficiencia africana como una alternativa desafiante a las estrategias de desarrollo impuestas por Occidente, lo transformaron en un icono para muchos de los pobres de África. Sankara sigue siendo popular entre la mayoría de los ciudadanos pobres de su país. Sin embargo, sus políticas alienaron y enemistaron los intereses creados de un conjunto de grupos, que incluía a la pequeña pero potente clase media de Burkina Faso, a los dirigentes tribales, que fueron despojados del derecho tradicional de larga data con el trabajo forzoso y el pago de tributos, y por último los intereses financieros extranjeros de Francia y su aliado, Costa de Marfil.

El 15 de octubre de 1987 Sankara fue derrocado y más tarde asesinado en un golpe de Estado dirigido por Blaise Compaoré con el apoyo del gobierno francés de François Mitterrand. Una semana antes de su ejecución, Sankara declaró: «aunque los revolucionarios, como individuos, puedan ser asesinados, nunca se podrá matar sus ideas».

Otras acciones reseñables:

- Vendió la flota de Mercedes-Benz del gobierno e hizo que el Renault 5 (el automóvil más barato vendido en Burkina Faso en ese momento) fuera el vehículo oficial de los ministros.

- Redujo los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluso el propio, prohibió el uso de chóferes del gobierno y los billetes de primera clase de avión. Al final, el sueldo que acabó cobrando fue el de capitán de uno de los ejércitos más pobres del continente africano.

- Se redistribuyó la tierra de los terratenientes feudales y se la entregó directamente a los campesinos. La producción de trigo aumentó en tan solo tres años de 1700 kg por hectárea a 3800 kg por hectárea, lo que hizo al país autosuficiente en comida.Se opuso a la ayuda exterior, diciendo que «el que te alimenta, te controla.»

- Habló con elocuencia en organizaciones como la Organización para la Unidad Africana contra la penetración neocolonialista continua de África Occidental a través del comercio y las finanzas.

- Ideó la creación de un frente unido de naciones africanas que rechacen pagar su deuda externa. Sostuvo que los pobres y explotados no tienen la obligación de devolver el dinero a los ricos y explotadores.

- En Uagadugú, Sankara convirtió una tienda de aprovisionamiento del Ejército en un supermercado de propiedad estatal abierto a todo el mundo (el primer supermercado del país).

- Obligó a los funcionarios públicos a destinar un mes de salario a los proyectos públicos.

- Se negó a instalar un sistema de aire acondicionado en el despacho presidencial, afirmando que el lujo no estaba disponible para nadie más que un puñado de burkineses.

- Como presidente, bajó su sueldo a solo 450 dólares americanos al mes y limitó sus posesiones materiales a un automóvil, cuatro bicicletas, tres guitarras, un frigorífico convencional y un congelador roto, además de la casa donde vivía con su familia.

Mitos peliculeros…

Una persona no puede hundirse en un río de lava: el cuerpo humano es menos denso y las rocas fundidas son demasiado viscosas

Una persona no puede hundirse en un río de lava: el cuerpo humano es menos denso y las rocas fundidas son demasiado viscosas

¿Significa esto que una persona podría sobrevivir en un río de lava? No, pero no moriría por ahogamiento, sino por las altas temperaturas. El golpe térmico sería insoportable. Ante una caída en estas circunstancias se tendría una pérdida inmediata de la conciencia, las ropas y el cuerpo mismo iniciarán su combustión, líquidos del cuerpo se vaporizarían y la muerte sería en cuestión de segundos.

Las pirañas no devoran a una persona en segundos: la mayoría de especies son herbívoras o carroñeras, no depredadoras

Las pirañas son peces de agua dulce que habitan en ríos y lagos de América del Sur donde hay un clima subtropical y la temperatura del agua ronda los 23 y 27 grados. Se han descrito más de 60 especies de este animal y la mayoría son herbívoras o carroñera”. Sí han causado, heridas dolorosas y profundas” con su mordida.

Los silenciadores de las armas no hacen que el disparo no se escuche: reducen el ruido, pero no lo elimina por completo

Estos mecanismos hacen que se reduzca el sonido cuando se dispara un arma, pero no hace que sea completamente inaudible. Algunas combinaciones de calibre y silenciados pueden ser sorprendentemente silenciosas, pero aún así suenan como un disparo. La mayoría de armas emiten unos 140 decibelios (db) o más y los silenciadores reducen el nivel de ruido de 20 a 30 db.

El cloroformo líquido en un pañuelo no duerme a una persona al instante: tarda más de 20 minutos en actuar

Sí, tiene esos efectos. Pero no lo hace inmediatamente. Para conseguir un efecto narcótico y anestésico se necesitan concentraciones elevadas de cloroformo (como 20.000 partes por millón) en exposiciones largas de entre 24 y 30 minutos. La inhalación aguda de esta sustancia produce efectos locales, como falta de aliento e irritación de nariz y garganta, y efectos sistémicos, como náuseas, vómitos y somnolencia. Una exposición elevada puede dar lugar a convulsiones, coma y muerte.

No, si un corazón se detiene no es posible volverlo a la vida con un desfibrilador

El desfibrilador es un dispositivo que previene la muerte súbita por fibrilación ventricular en pacientes con cardiopatías graves. Sin embargo, no sirve para mejorar o producir latido cardíaco ni afecta a la fuerza de su contracción. Por lo tanto, cuando no hay actividad eléctrica en el corazón (es decir, ha dejado de latir) un desfibrilador no puede revivirlo, como aparece en algunas películas: En una muerte por cualquier enfermedad, el dispositivo no la puede evitar ya que solo emite descargas eléctricas.

El nitrógeno líquido no congela a una persona al instante: haría falta un buen rato y seguramente moriría por asfixia

En el caso del cuerpo humano, harían falta muchos minutos para una congelación completa. Y en este proceso se generarían muchos litros de nitrógeno gas, con lo que la persona quedaría inconsciente o incluso podría morir por asfixia antes de quedar congelada. También las quemaduras por frío, aunque al contacto con la piel caliente se evapora y genera una capa de nitrógeno gaseoso que protege la piel del enfriamiento brusco y la consiguiente quemadura.

No existe un “suero de la verdad”: hay sustancias que provocan desinhibición, pero no obligan a ser sinceros

A lo largo de la historia se han utilizado varias sustancias en investigaciones para tratar de conseguir este efecto pero ninguna de ellas ha conseguido ser un ‘suero de la verdad’. Algunas de las más conocidas, son los barbitúricos (como el tiopental sódico), el alcohol, benzodiazepinas (ansiolíticos como diazepam, midazolam, temazepam…), la escopolamina (burundanga) y el propofol. Estas sustancias son fuertes depresoras del sistema nervioso central. Puede que estos ‘sueros de la verdad’ consigan que la persona interrogada diga exactamente lo que los interrogadores quieren que diga”, al provocar un estado de “sumisión total”. Sin embargo no hay ninguna garantía de que la información proporcionada bajo el efecto de estas sustancias sea precisa o veraz.

Fuente: https://maldita.es

Desinformación…

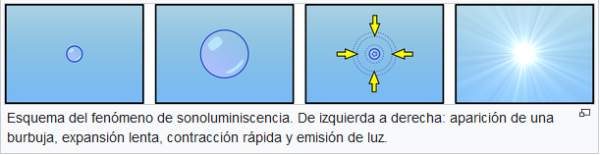

Sonoluminiscencia…

La sonoluminiscencia es un fenómeno físico caracterizado por la emisión de luz en líquidos sometidos a ultrasonidos. Según la teoría más aceptada el ultrasonido genera cavidades (burbujas) que colapsan rápidamente. En el colapso se generan temperaturas muy elevadas que pueden alcanzar los 30 000 °C. En estas condiciones los electrones se separan de los núcleos de los átomos y se genera un plasma. Este emitiría la luz observada.

Fuentes:

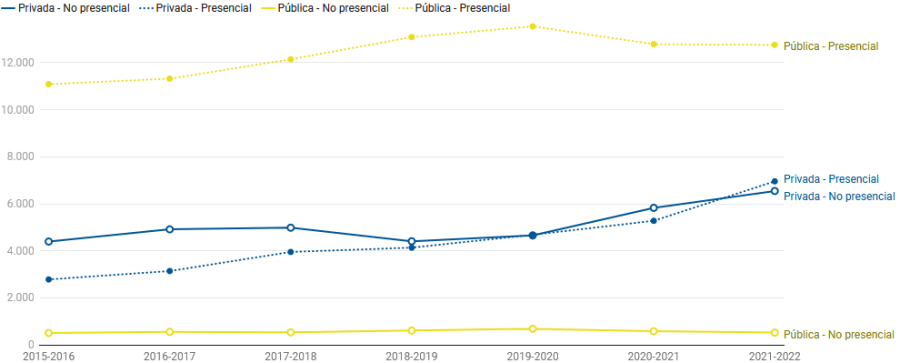

Profesores privados a distancia…

El 25% de los nuevos profesores de ESO salen de cuatro másteres ‘online’ privados. De los más de 26.000 titulados en 2022, según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, casi un 25% salieron de solo cuatro universidades privadas a distancia. Solo la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que lidera el ranking, facturó ese año 2.973 titulados, el 11,1% del total en España. Es decir, que uno de cada diez títulos se expidió desde este campus propiedad de la empresa Proeduca, una auténtica multinacional académica con su matriz en España y que cotiza en bolsa.

La siguiente en la lista es la Internacional Valenciana (VIU), también online y privada, del grupo Planeta, con 2.094 estudiantes que acabaron el máster en 2022. A mucha distancia de ellas, con menos de la mitad de egresados, aparecen la pública Universitat de València (UV), con 949; la privada a distancia Isabel de Castilla (UI1), con 937, o la pública Universidad de Granada (UGR), con 908. La UNED, la pública a distancia, tiene 519.

Fuente: www.eldiario.es

Comentamos sobre…