El miedo al silencio…

Entre los hombres más afortunados del mundo, están quienes saben convivir con el silencio. Cuando nuestra mente deja de estar ocupada en lo inmediato y no tiene cerca ningún estímulo que la distraiga, el silencio se convierte en el espejo más fiel de nuestro interior. Refleja a nuestros peores fantasmas, nuestro vacío y la eternidad de los minutos cuando no hay nada que los llene o, peor aún, están llenos de oscuridad.

Si algo abunda en nuestra sociedad, son los juguetes rotos. Los hay de todos los tipos, formas y tamaños. El tiburón que no supo morder lo bastante fuerte y fue desterrado de su manada. La muñeca que quiso tocar la luna a fuerza de complacer a un águila para que aceptase llevarle allí, pero terminó presa en su oscuro nido. El robot programado para repetir un mismo movimiento hasta el infinito, y oxidado de tanto hacerlo. Todos ellos sienten terror ante el silencio.

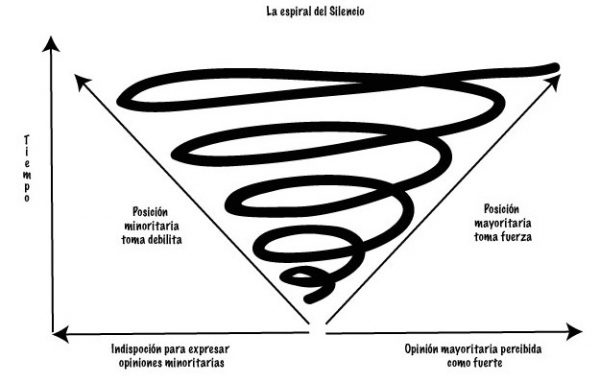

Están quienes temen el silencio porque han sido educados para vivir en el ruido, a depender totalmente de las luces y sonidos artificiales que les rodean y ser incapaces de crear nada por sí mismos. Y están quienes temen al silencio porque les recuerda todas las pérdidas, humillaciones, años malgastados y miserias de toda índole que han padecido durante su existencia. A veces, estas personas están dispuestas a lo que sea por no escuchar el silencio. Incluso a autodestruirse lentamente. En otras ocasiones, el silencio es preludio de la muerte porque hay quien prefiere morir a soportarlo.

Y luego están quienes aprovechan el silencio para reproducir melodías en su mente. Para disfrutar del sonido de la brisa, relajar su cuerpo y sentir la paz. Para dejar volar su espíritu y crear ideas, belleza y arte. Para seguir amueblando su cabeza y reflexionar sobre quiénes son y hacia dónde quieren ir.

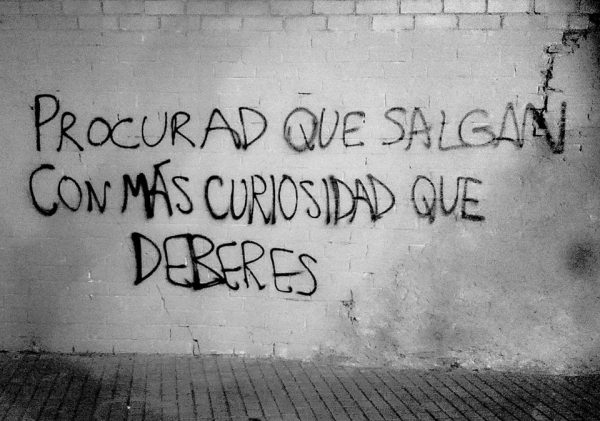

Una de las cosas más estúpidas que hacemos los seres humanos es emplear lustros en seguir un camino, pero no dedicar un segundo a reflexionar si ése es el que deseamos. La inercia provoca que millones de vidas se malogren. Y el silencio nos lo recuerda. Por eso le tememos tanto. Pero ninguna persona que sea incapaz de convivir con él podrá ser feliz. Tener un mundo interior lo suficientemente rico como para llenar los momentos de soledad es la clave para construir relaciones sociales sanas. Quien no sabe estar solo, es esclavo de la compañía de otros, del ruido y del vacío.

Miles de años de pensamiento y arte, y un mundo lleno de maravillas naturales, deberían ser suficientes para llenar cualquier mente y dar plenitud a cualquier vida. La sabiduría de tantos pensadores del pasado debería ser un punto de partida lo bastante sólido para que cada cual decida su camino y aprenda a guiarse. Y el silencio debería ser el contexto ideal para saborearlos. Pero los hombres libres no encajan con el modelo de sumiso productor que quieren los de arriba. Por eso nos enseñan a temer el silencio.

Fuente: https://www.meneame.net

Comentamos sobre…